No es una historia sobre Portugal o Canadá o Brasil, es una historia sobre la humanidad y la naturaleza humana, que debe generar muchas preguntas pero no dar ninguna respuesta.

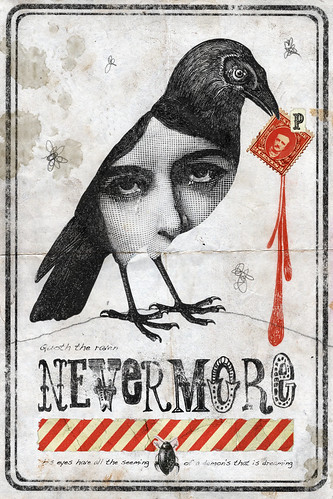

Estoy ciego. No veo nada. Ha ocurrido de repente. Sin porqués, sin causas, casi sin notarlo. Inundado en una bruma blanca, que lo envuelve todo y que convirtió las formas de las cosas en blanco. Un blanco inmaculado, un blanco infinito. Y ese mero hecho, pequeño, como pequeños son mis ojos, fue la peor desgracia de la humanidad. No bolas de fuego caídas del cielo, ni grietas insondables en la tierra, sólo ojos ciegos, vacíos, estancos, sin comunicación. No damos valor a lo cotidiano, por insignificante y por cansino, por cercano, pero cuando lo perdemos asistimos a un reencuentro: el del nuestro yo con el mundo, el del conocimiento. Y tiramos del instinto más atrofiado. El que no usamos porque nosotros, los hombres, nos creemos una raza singular tocada por la mano de Dios. Pero basta lo más mínimo, la escasez de algo sencillo para que el mundo sucumba a la mayor y más contagiosa ceguera.

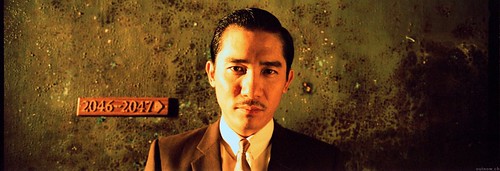

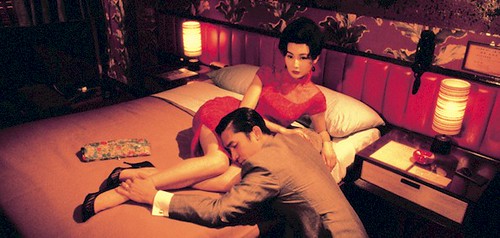

Un hombre (Yusuke Iseya) en un coche frente al semáforo de repente se queda sin vista. Tras la primera impresión acude a un oftalmólogo (Mark Ruffalo) que revisa sus ojos sin encontrar nada. Todo parece correcto. Pero al día siguiente el oftalmólogo queda también ciego y se inicia una particular epidemia muy contagiosa. Las instituciones públicas, al desconocer las causas que producen el contagio, deciden recluir a los ciegos como medida de cuarentena en un psiquiátrico abandonado. Pero todos no son ciegos, la mujer del oftalmólogo (Julianne Moore), sin saber porqué, ve y acompaña a su marido en el encierro. Ella será sus ojos en un primer momento y posteriormente los del resto. Cada vez son más los que llegan, sin noticias del mundo y sin las mínimas condiciones. Tienen que organizarse para vivir, pero no todo el mundo quiere acatarlo. Fuera, la situación no es mucho mejor. La epidemia se extiende y no hay forma de pararla.

No es fácil hacer la adaptación al cine de un libro. Son lenguajes diferentes. Pero si encima es un libro como Ensayo sobre la ceguera (José Saramago, 1995), además de difícil, es un reto. Por eso creo que la película A ciegas (Fernando Meirelles, 2008) no tuvo críticas entusiastas. Los que leyeron el libro inevitablemente compararon ambos y los que no, supusieron que una película no podría estar a la altura de ese libro, éxito de ventas y aclamado por la crítica. Y es que es una tarea monumental crear en imágenes el efecto de la ceguera. Pero esta ceguera es muy simbólica, representa lo desconocido, lo contagioso, lo inevitable, la gran pandemia que puede acabar con una maltrecha civilización. La enfermedad que despoja al ser humano precisamente su humanidad y que lo arrumba a su condición de animal que lucha por la supervivencia. Por eso es una película cruda, como lo es el libro y que se encarga de crear en el espectador la sensación de despojado, de lucha extrema. El problema de la película es quizá la falta de valentía a la hora de mostrar al público los rigores de ese mundo apocalíptico y que en la novela se cuentan detalladamente. Pero en cualquier caso, evitando comparaciones, A ciegas es una película interesante, en el fondo y en la forma, iluminada de todos los matices del gris, para no caer en el negro absoluto de la historia que cuenta. Y que termina con un sol cegador.

Nunca fui bueno para las medidas, ya lo sé. Siempre te sentí próxima, aunque ahora creo que mi deseo no se ajustaba a la realidad como hubiese querido. Y eso que, a veces, estabas a escasos centímetros, con tu piel apenas rozando la mía. Entonces, te advertía cercana, tanto, que creía que estabas dentro de mi pecho y que susurrabas mi nombre en cada uno de tus latidos. Pero los centímetros pueden volverse metros, incluso kilómetros con un simple aleteo de tu indiferencia. Y así notar como te alejas, de espaldas a mí, recorriendo un camino sin vuelta atrás. Y llegar a verte en la lejanía, con tu silueta tapando la luz del sol, de donde quizá nunca te moviste. A lo mejor esa piel que tenía tan cerca, sonrosada y suave, no era más que una ilusión que mi pobre cabeza creaba. Esa comisura de tus labios a la que siempre miraba, no estaba allí, sino lejos, lejos, en el horizonte mirando a otro. Y el brillo de tus ojos sólo destellaba por puro efecto de la luz. Es posible que debido a esto volví a creer ser aquel chaval iluso que pensó que la distancia es algo que se mide con cinta métrica, marcada con sus números, una cuestión de perspectiva, sin caer en la cuenta que tú, casi sin querer, rompías cualquier cálculo o aproximación que yo pudiera hacer.

Nunca fui bueno para las medidas, ya lo sé. Siempre te sentí próxima, aunque ahora creo que mi deseo no se ajustaba a la realidad como hubiese querido. Y eso que, a veces, estabas a escasos centímetros, con tu piel apenas rozando la mía. Entonces, te advertía cercana, tanto, que creía que estabas dentro de mi pecho y que susurrabas mi nombre en cada uno de tus latidos. Pero los centímetros pueden volverse metros, incluso kilómetros con un simple aleteo de tu indiferencia. Y así notar como te alejas, de espaldas a mí, recorriendo un camino sin vuelta atrás. Y llegar a verte en la lejanía, con tu silueta tapando la luz del sol, de donde quizá nunca te moviste. A lo mejor esa piel que tenía tan cerca, sonrosada y suave, no era más que una ilusión que mi pobre cabeza creaba. Esa comisura de tus labios a la que siempre miraba, no estaba allí, sino lejos, lejos, en el horizonte mirando a otro. Y el brillo de tus ojos sólo destellaba por puro efecto de la luz. Es posible que debido a esto volví a creer ser aquel chaval iluso que pensó que la distancia es algo que se mide con cinta métrica, marcada con sus números, una cuestión de perspectiva, sin caer en la cuenta que tú, casi sin querer, rompías cualquier cálculo o aproximación que yo pudiera hacer.

Conocen las reglas, comienza el debate:

Conocen las reglas, comienza el debate:

Un día escuchó decir que quien entiende el

Un día escuchó decir que quien entiende el

No llevaba ni dos días trabajando de camarero en el café cuando un compañero me dijo que atendiera a la

No llevaba ni dos días trabajando de camarero en el café cuando un compañero me dijo que atendiera a la

En esa casa tenía todos mis recuerdos. Habíamos invertido años de nuestra vida comprando cosas hasta que todo estuviera en su sitio. Sabía porqué fue esa

En esa casa tenía todos mis recuerdos. Habíamos invertido años de nuestra vida comprando cosas hasta que todo estuviera en su sitio. Sabía porqué fue esa

Cuerpos

Cuerpos

La despertó un ridículo tono que le había puesto al

La despertó un ridículo tono que le había puesto al